Le repaire des Pirates

© gites éric rcs 123456789562 pointe à pitre Guadeloupe copyright DR 2025

Vacances en Guadeloupe

Tarifs :

le gîte 2 personnes 65€ la nuit

le gîte double 2,3 ou 4 pers : 80€ la nuit

Tarif dégressif selon la durée du séjour.

Possibilité d'accueil à l'aéroport ou au port (sur demande).

PACKAGE : Gîte climatisé + véhicule climatisé à prix mini avec VALOC.

Demandez un devis par Mail en nous précisant :

les dates de votre séjour, le nombre de personne(adulte/enfant) et le type de gîte

souhaité ou package.

Réponse rapide par mail.

C'est avec plaisir que je vous accueillerai,

Votre Hôte : Anne

- Mail : lerepairedespirates971@gmail.com

- tél:07.82.52.05.61

Location voiture Valoc: tél : 0690.99.46.92 e-mail: valoc@orange.fr

Les gîtes

Bienvenue dans nos Gîtes

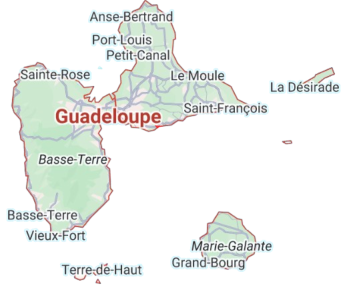

Sur l’île Papillon des Caraîbes

Pour vos vacances

Dans une propriété arborée et bien ventilée, à 5mn de la mer, à la campagne, à la limite de Gosier Abymes idéalement située au centre de l’île, à égale distances de ses extrémités ( 35kms de St François et 40kms de Basse-Terre), à 2kms des grands axes desservant la Grande Terre, et la Basse Terre et à proximité de toutes les commodités (supermarché, pharmacie, boulangerie, marchés de légumes et fruits pays….).La marina du Gosier avec ses bateaux, ses sports nautiques, ses bars et ses restaurants ainsi que les plus belles plages de Gosier sont à moins de 4 kms. Nous louons des gîtes climatisés tout confort, à l’architecture créole pour 1,2,3 ou 4 personnes, à la semaine, au mois ou pour de plus longues périodes . Un gîtes pour 1 ou 2 personnes comprenant : une chambre climatisée avec moustiquaires aux fenêtres, ventilateur au plafond, une salle d’eau avec sa douche à l'italienne, sa vasque sur meuble et WC privatif et son wc privatif, ainsi que son agréable terrasse extérieure couverte et ventilée au soleil levant, avec sa cuisine tout équipée, son coin repas et détente. Un gîte pour 2, 3 ou 4 personnes comprenant : deux chambres climatisées avec moustiquaires aux fenêtres, ventilateurs aux plafonds, deux salles de bain avec chacune une douche à l'italienne, vasque sur meuble, 2 wc privatifs, ainsi que son agréable terrasse extérieure exposée au soleil levant, couverte et ventilée avec sa cuisine tout équipée, son coin repas. Le linge de maison est fourni et est changé toutes les semaines. Frais de ménage de fin de séjour 50€ Parking privé. Machine à laver collective. Wifi par fibre gratuite.

Tel: 07.82.52.05.61

Le Repaire des Pirates